✅この記事では、育児休業給付金の1歳(もしくは1歳6か月)以降、支給期間延長の申請手続き方法、申請書の書き方について分かりやすく解説しています。

なお、育児休業給付金の申請手続き全般および支給要件についてお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

育児休業給付金の支給期間延長ルールは?

育児介護休業法により、育児休業期間は「子の1歳到達日(=1歳誕生日の前日)まで」と定められています。

しかしながら・・・

・保育園等に入園できず待機児童になる場合 や

・子を養育予定であった配偶者等が急遽子を養育できなくなる等、特段の事情がある場合

は、子の1歳6か月誕生日応当日の前日まで延長することができます。

それでも入園待機等が解消しない場合には、子の2歳誕生日前日までの間で再延長することが可能です。

上記の事由により育児休業期間を延長した場合は、育児休業給付金の支給期間も延長を申請できることとされています。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

支給延長手続きは厳格化されている!(令和7年4月1日以降)

令和7年4月1日より、保育所等に入れなかったことを理由とする、育児休業給付金の1歳(あるいは1歳6か月)以降 延長手続きが厳格化されています。

その背景には・・・

保育所等への入所意思が無いにもかかわらず、入所申し込みを行い、入所保留となったことを理由として育児休業期間の延長を申出することは、育児休業制度の趣旨から外れている

との考え方があります。

このようなケースに該当する場合は、育児休業給付金の支給期間延長を認めないこととすべく、支給期間延長の手続きが厳格化されています。

具体的には・・・

従前は、市区町村の発行した「保育所等への入所が保留となった旨の通知書」の添付のみで延長申請をすることができましたが、現在は以下のとおり、合計3点の書面を添付して延長申請を行うようルールが改定されています。

【延長申請時に必要となる添付書面】

①1歳(あるいは1歳6か月)到達日前の日付で保育所等申込が行われたことが証明できる保育所等申込書(全ページ)

②保育所等への入所が保留となった旨の通知書(市区町村発行)

③延長事由認定申告書(休業者本人が署名したもの)

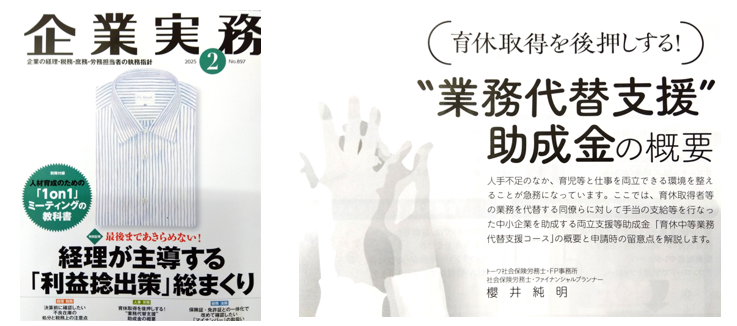

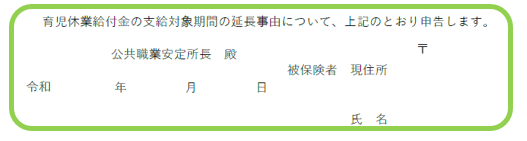

なお、③の「延長事由認定申告書」の記載方法については以下のとおりです。

延長事由認定申告書の記載方法

以下、各色で指定したブロックごとに、上から順番に解説していきます。

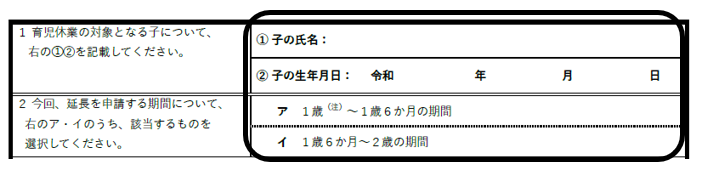

まずは、冒頭の黒枠部分ですが、子の「氏名」「生年月日」を記載し、延長する期間について、「ア(1歳~1歳6か月)」あるいは「イ(1歳6か月~2歳)」のいずれかに〇をします。

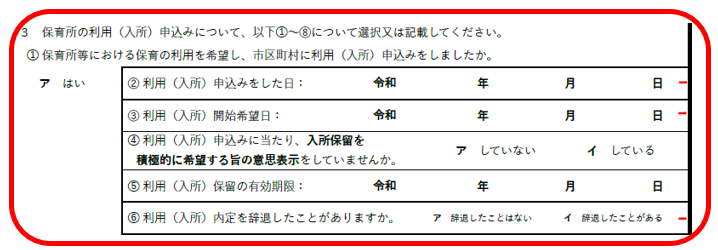

次に、市区町村に保育所入所申込みを行っている場合は、まず、赤枠部分の①欄「ア 」に〇をします。

②欄へは「入所申込みをした日」、③欄へは、申込書に記載した「入所開始希望日」を記入します。

保育所等の入所開始希望日に注意!

保育所等の入所申込み時において、「入所開始希望日」が「1歳誕生日」もしくは「1歳6か月の誕生日応当日」以前となっていなければ、延長申請は通りません。

労務担当者の方は、このことについて、休業取得者ご本人へ事前にお伝えしておく等、十分注意しておかなければなりません。

④欄には、利用申込み時に「入所保留にしてほしい」旨、意思表示しなかったとして、「ア」に〇をします。

「イ」に該当している場合は、原則、延長申請は通りません。

⑤欄には、別途、市区町村より通知を受けた「保育所等の入所が保留となった旨の通知書」に記載されている「保育所等への入所保留期間(有効期限)」を転記します。

最後に⑥欄には、保育所等の入所内定辞退をしなかったとして、「ア」に〇をします。

「イ」に該当している場合は、原則、延長申請は通りません。

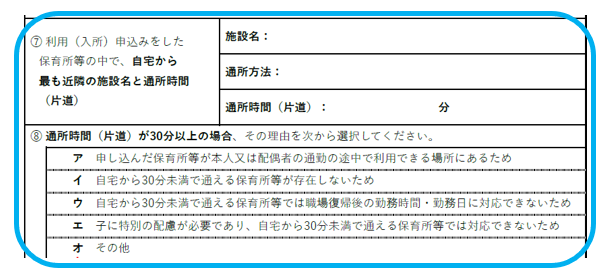

続いて、青枠部分の⑦欄、⑧欄についてですが、こちらは・・・

意図的に入所保留となるように、自宅からの通所距離に関係なく入所希望者の多い保育所等を選択し、入所希望を出していないか?チェックするための欄

となっています。

⑦欄には、申込みした保育所等の中で自宅から最も近くにある施設名と片道通所に必要となる時間数を記入します。

⑧欄には、この片道通所に必要となる時間数が30分以上となる場合のみ、「ア」~「オ」の選択肢の中から、その該当する理由にあてはまるものを選び〇をつけます。

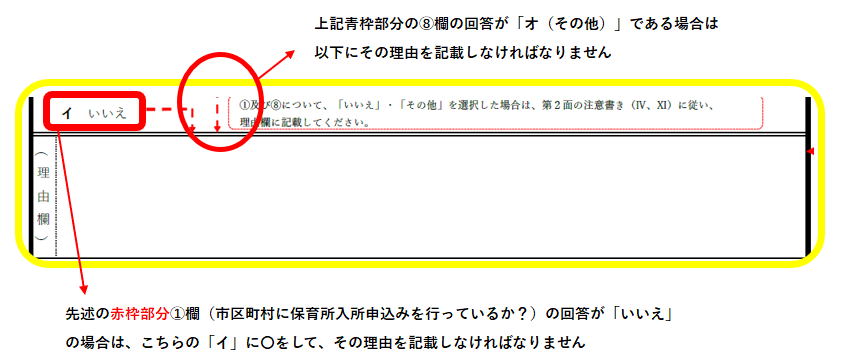

なお、「オ(その他)」に〇をした場合は、以下、黄色枠内の理由欄に、別途その理由を記載しなければなりません。

上記全ての該当項目欄について記載しましたら、最後に、緑枠部分(書式の最下段)に、休業取得者本人が直筆で署名しなければなりません。

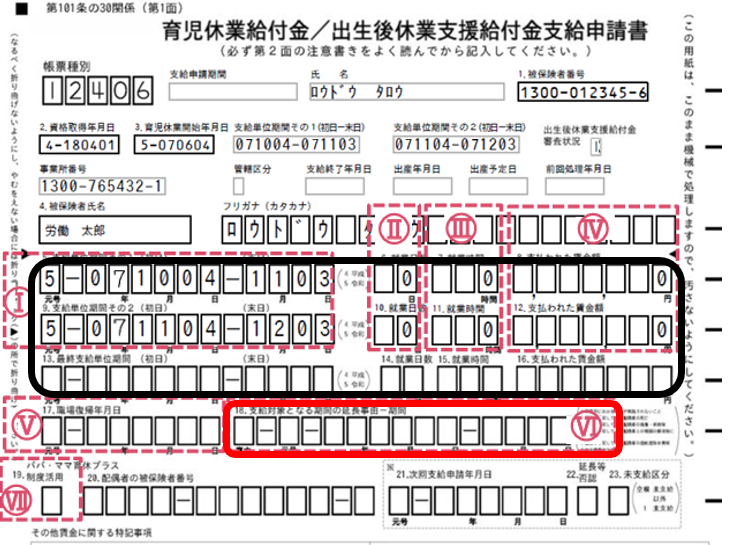

育児休業給付金支給申請書(延長申請時)の 記載方法

「延長事由認定申告書」「保育所等の申込書(全ページ)」および「保育所等への入所が保留となった旨の通知書(市区町村発行)」の3通が揃いましたら、「育児休業給付金支給申請書」の支給期間延長欄を記載し申請を行うこととなります。

なお、この際に気を付けておかなければならないのは、支給申請を行うタイミングです。

育児休業給付金の支給期間延長申請は・・・

子の1歳誕生日(もしくは1歳6か月誕生日応当日)当日以降でなければ行うことができない

ことに注意が必要です。

それでは、具体的な申請書の記載方法について見ていきましょう。

上記、黒枠部分の「支給単位期間」について給付金を申請するタイミングが、子の1歳誕生日(もしくは1歳6か月誕生日の応当日)当日以降であれば、赤枠部分に「延長事由」と「延長する期間」を記入することで、同時に延長申請をすることができます。

全ての「支給単位期間」について給付金の申請をした後に、赤枠部分のみを記入して単独で延長申請のみすることも可能です。

ただし、この場合も、延長申請を行うタイミングは、子の1歳誕生日(もしくは1歳6か月誕生日の応当日)当日以降でなければなりません。

なお、上記赤枠部分に記載する延長期間の開始日と終了日は・・・

・1歳から1歳6か月となるまで延長する場合は「1歳誕生日の前日」から「1歳6か月誕生日応当日の前々日」まで

・1歳6か月から2歳となるまで延長する場合は「1歳6か月誕生日応当日の前日」から「2歳誕生日の前々日」まで

となりますので、誤って記載しないようご注意下さい。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

②.png)