✅

この記事では、雇用保険加入者が、育休期間中の収入補助として受給することができる、育児休業給付金の支給申請方法・申請書の書き方等、詳細について分かりやすく解説しています。

なお、育児休業給付金の概要と支給要件についてお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

初回給付金の支給申請手続き

育児休業給付金は、「休業開始日から起算して1カ月毎に区切った各期間」を単位として支給申請を行います。

この期間のことを「支給単位期間」と呼びます。

(例えば、8月22日が育児休業開始日であれば、8月22日~9月21日が「初回支給単位期間」となります)

初回給付金の支給申請は、育児休業開始日から2カ月経過後(2支給単位期間経過後)に行うことが原則とされており、以後も、原則「2支給単位期間」毎に申請していくこととなります。

ただし、最終回の支給単位期間についてのみは、休業終了日までの実日数ベースで申請を行います。

なお、休業取得者本人が希望する場合については・・・

・勤務先の事業主を介さず、直接ハローワークへ支給申請を行うこと

・「2支給単位期間」毎ではなく「1支給単位期間」毎に申請すること

のいずれも例外として認められています。

それでは、初回給付金申請時に必要となる申請書作成方法について見ていきましょう。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

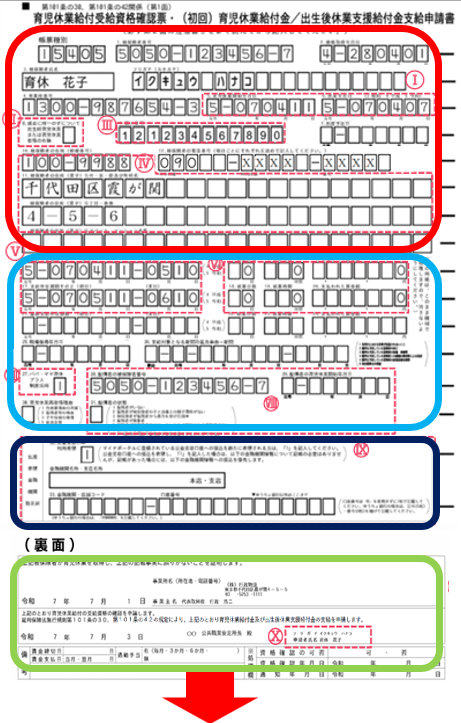

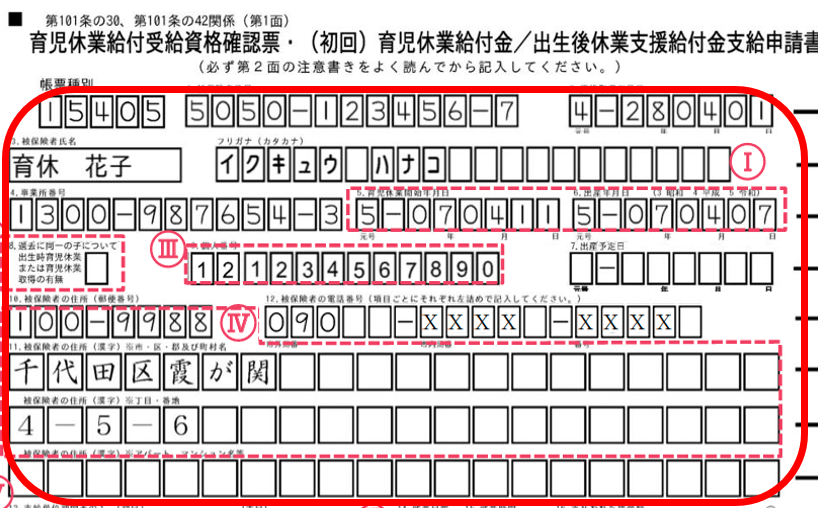

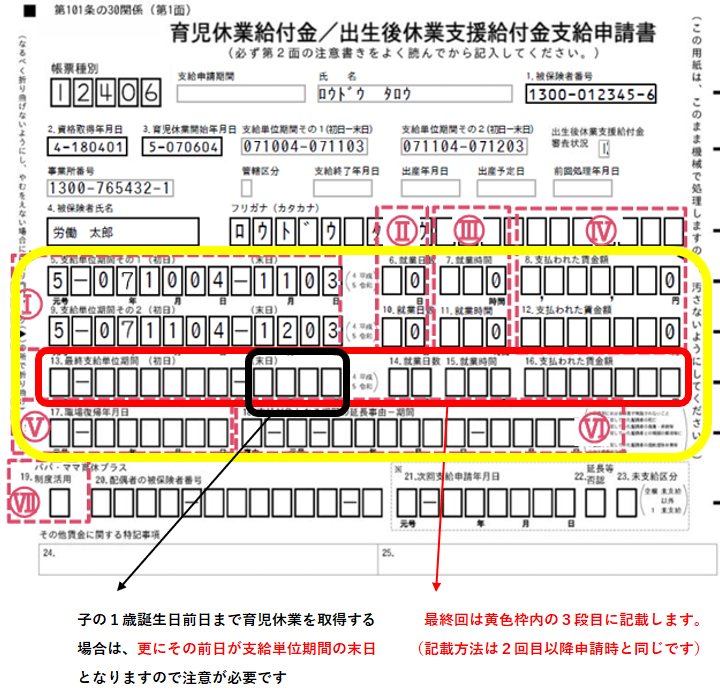

育児休業給付受給資格確認票 兼 (初回)給付金支給申請書の記載方法

この申請書には、まず・・・

①育児休業給付金の申請対象者についての情報

②育児休業開始直後の「2支給単位期間」における、就業実績と賃金支払い実績(無ければ0を記載)

③申請対象者の預金口座(給付金振込先口座)

について記載します。

この申請書と、後述の「雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書」を提出することにより、育児休業給付金の受給資格確認が行われると共に、初回給付金の支給可否および支給額が決定されることとなります。

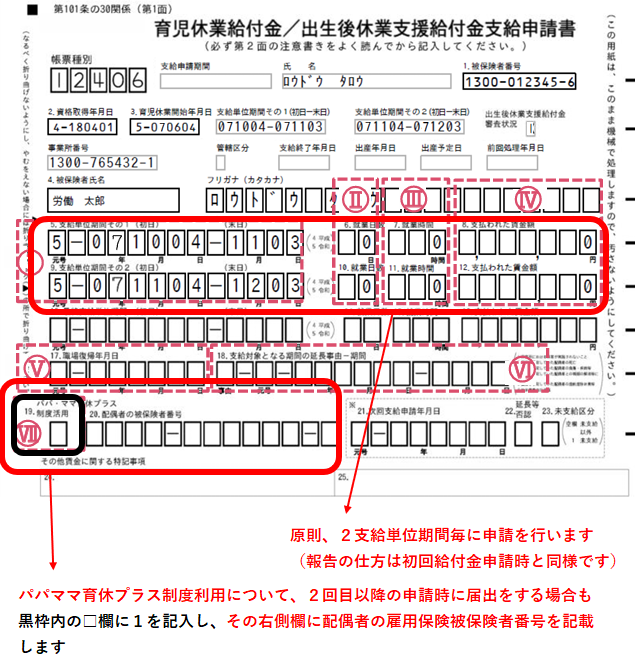

実際の申請書式(記載例)は以下の通りです。(厚生労働省:「育児休業等給付の内容と支給申請手続き」より引用)

上記の赤枠内は、申請対象者の住所・氏名・各種番号等、雇用保険被保険者(加入者)としての情報と、休業開始年月日・出産(予定)日等、育児休業に関する情報についての報告欄となっています。

続いて、上記青枠内の上から1行目・2行目(黄色枠内)は・・・

左側が、「初回支給単位期間(育児休業開始日~その翌月応当日前日までの1か月間)」と「2回目の支給単位期間」の「開始日」と「終了日」を記載する欄となっています。(一番左側の元号は「5」(=令和)を記載します)

2回分の「支給単位期間」について「開始日」と「終了日」を記載したら、その各行の右側にある欄へ、各支給単位期間中に就業した日数〔就業した日数が10日を超える場合は就業した時間数(*)も記入〕と、支払われた賃金総額を記載します。

(*)1時間未満の時間数は切り上げて記載します

育児休業給付金の支給申請は、原則2支給単位期間毎に行うこととなっているため、通常は、上記1行目と2行目両方の支給単位期間が経過した後に初回分の支給申請を行うこととなります。

ただし、休業取得者本人が希望する場合は、1支給単位期間毎に申請を行っても構いません。

なお、就業した日数および時間数が、10日かつ80時間を超えた場合、もしくは、支払われた賃金額が休業開始時賃金月額の80%以上である場合の支給単位期間に対しては、育児休業給付金は支給されませんのでご注意下さい。

休業開始日前のみを支払対象としていることが明らかな賃金額は記載しない

ほとんどの場合、初回(あるいは2回目)の支給単位期間中に支払日が到来する賃金には、賃金締切り日の関係で、休業開始前の日を対象とした賃金額が含まれています。

例えば・・・

・8月22日が休業開始日

・8月1日~8月31日が賃金締切り期間

・翌月の9月10日が賃金支払日

である場合、8月22日~9月21日の初回支給単位期間中である9月10日に支払われる賃金額には、休業開始前の8月1日~8月21日分の賃金が含まれることとなります。

この場合、支払われた賃金額が休業開始前の日のみを対象として算定されていることが明らかな場合は、その賃金額を申請書に記載する必要はありません。

問題となるのは、支払われた賃金額の中に、休業開始前の日を対象として算定されたものと、支給単位期間(育児休業期間)中の日を対象として算定されたものが両方含まれている場合です。

この場合は、その賃金額「総額」を報告することとなっていますので注意が必要です。

なお、このように休業開始日前後の賃金がまとめて支給されている場合、原則的には、給付金額から賃金控除を行わないとするルールがあります。

ただし、支給単位期間(育児休業期間)中の日を対象とした賃金額のみを明確に算定できる場合はその限りではありません。

(実際に賃金控除するか否かは申請先のハローワークが決定します)

◆育児休業給付金の不支給・減額ルールについてより詳しくお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

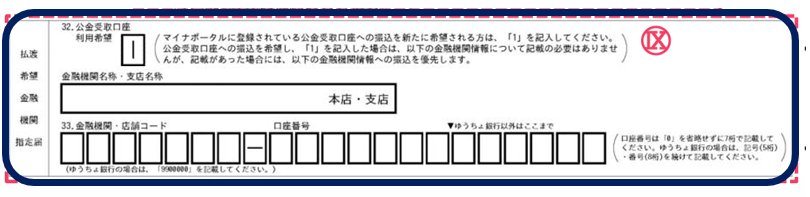

続きまして、上記の黒枠内は、給付金の振込先口座として育児休業取得者本人の金融機関口座を指定するための欄となっています。

マイナポータルに登録済の公金受取口座を指定する場合は、左上の□欄に1を記入すれば、その他の項目を記載する必要はありません。

なお、振込先口座の種別は普通預金(ゆうちょ銀行の場合は、通常貯金・貯蓄貯金)以外、指定はできませんのでご注意下さい。

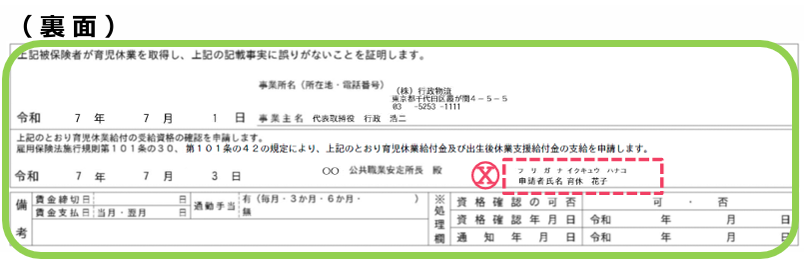

最後に、裏面緑枠内の欄には、上段に事業主による証明欄が、下段に育児休業取得者本人による申請確認のための署名欄があります。

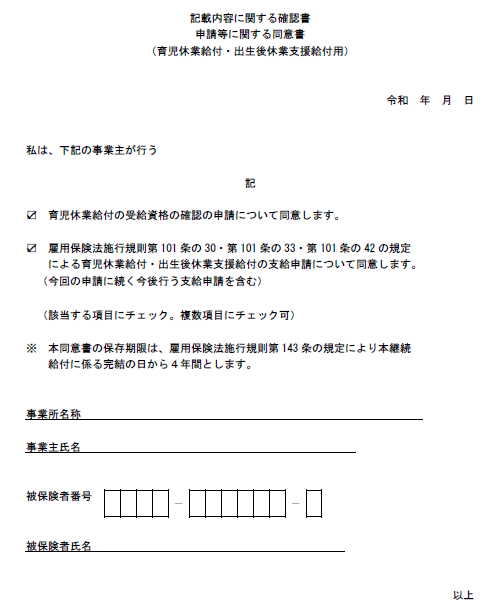

なお、以下の「記載内容に関する確認書 / 申請等に関する同意書(育児休業給付・出生後休業支援給付用)」に本人の署名を受入し、支給申請書提出時に当該書面を提示(電子申請の場合は画像添付)すれば、下段の本人署名については省略可能となります。(令和7年4月1日以降、こちらが最新の書式となっています)

その他添付書類

上記に加え、この申請を行う際には・・・

①「母子健康手帳のコピー(*)」・医師が発行した「出産予定日証明書」・「住民票(養育する子との同居が確認できるもの)」等、育児中であることが確認できるエビデンス

(*)母子健康手帳のコピー

保護者氏名・生年月日・居住地・電話番号・市区町村による出生届出済証明欄が確認できるページを指します

なお、令和7年4月1日より出生後休業支援給付金制度が開始となった関係で、「出産予定日」を確認できるページの提出も求められるようになりましたので注意が必要です。

②賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等の確認書類(*)

(*)「確認書類の照合省略に係る申出」により、事前に管轄労働局の許可を受けた社会保険労務士が申請する場合は添付不要です。

を添付する必要があります。

パパママ育休プラス制度を利用する場合

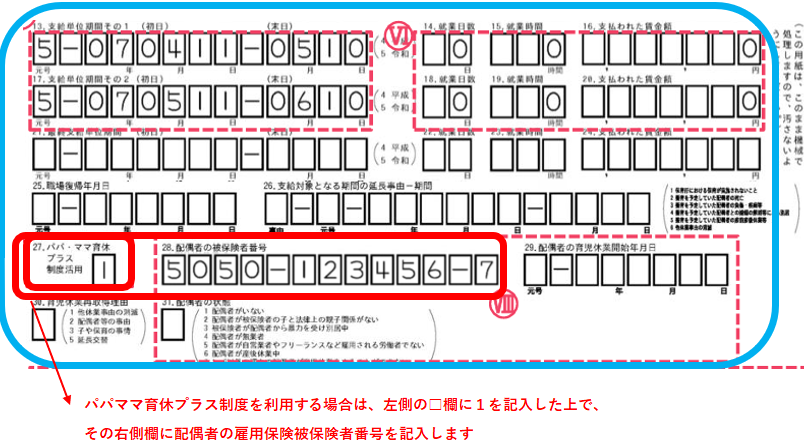

パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は・・・

給付金の最終回申請(子の「1歳誕生日」前々日までの期間を含む申請)を行うまでに、

- 配偶者の育児休業取得の有無と

- 配偶者の雇用保険被保険者番号(雇用保険に加入している場合のみ)

を支給申請書に設けられている所定欄(*)へ記入する必要があります。

(*)2回目以降の支給申請時に記入して報告しても構いません

パパママ育休プラス制度を利用することにより、最長で、子が1歳2か月に到達する日(*)まで、育児休業期間を延長することができます。

(*)1歳2か月の誕生日に応答する日の前日を指します

それに伴い、育児休業給付金を受給できる最長期間も、子が1歳2か月に到達する日の前日(*)まで延長することができます。

(*)1歳2か月の誕生日に応答する日の前々日を指します

なお、申請の際には、以下のエビデンスを添付する必要があります。

①

世帯全体について記載された住民票の写し(事実婚の場合は、住民票に代えて民生委員の証明書が必要となります)

~配偶者と同居していることを証明するために提出します。

②

配偶者の勤務先が発行した「育児休業取扱通知書」の写し等、配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書面(無い場合は配偶者が作成した疎明書が必要となります)

~配偶者が育児休業を取得していることを証明するために提出します。

ただし、②の「育児休業取扱通知書」写し等のエビデンスについては、申請書の所定欄に、配偶者の雇用保険被保険者番号を記載した場合でハローワークが配偶者の育児休業給付金受給状況を確認できる場合は提出しなくても構いません。

「育児休業取扱通知書」の詳細については 育児休業取扱通知書の作成・通知 をご参照下さい。

パパママ育休プラス制度について、より詳しくお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書の記載方法

この証明書は・・・

①育児休業給付金の支給要件を満たしているか?

②育児休業給付金の支給額算定上必要となる休業開始前の賃金・手当の支払い額はいくらか?

の2点を証明するために作成します。

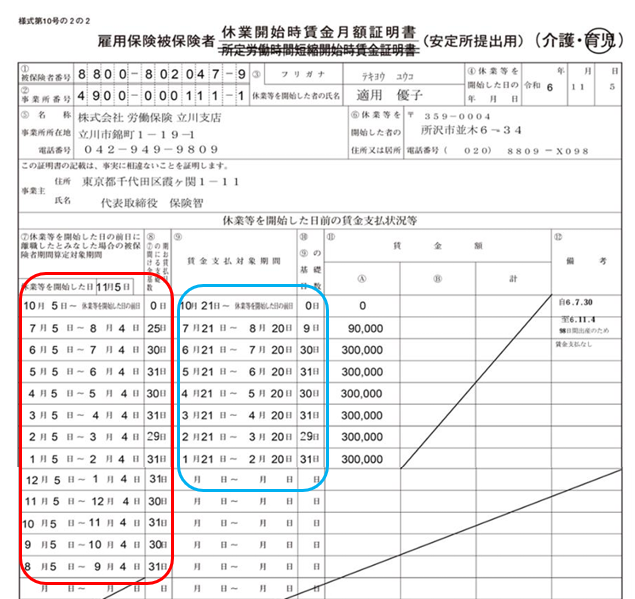

実際の申請書式(記載例)は以下の通りです。(厚生労働省:「雇用保険事務手続きの手引き」より引用)

書式名は「休業開始時賃金月額証明書」となっておりますが、この書面上では「支給要件」を満たしているか?の判定も同時に行われる仕組みとなっていることが、初めて書面を作成する方にとっては分かりづらいかもしれません。

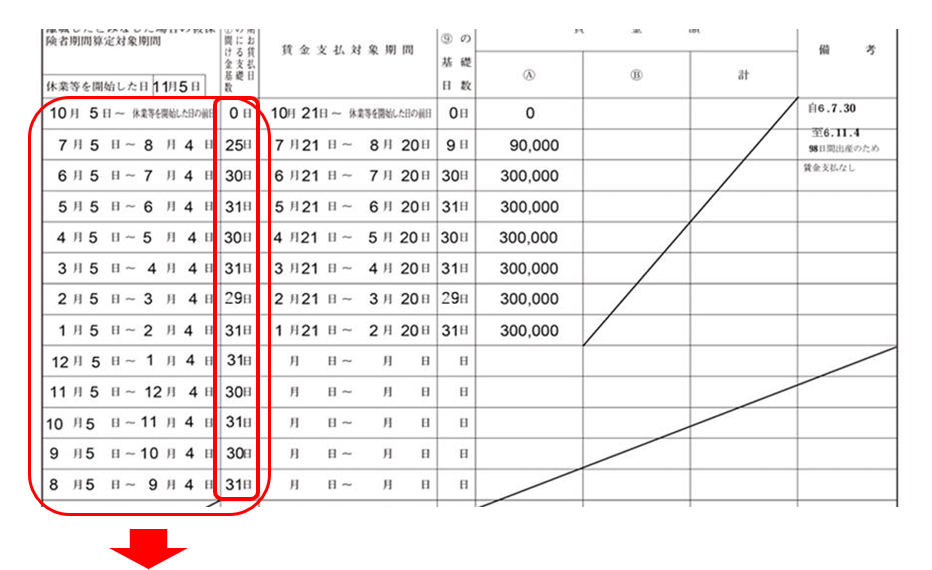

具体的には、まず、この書式の左側の欄で・・・

給付金支給要件を満たしているか?の判定

↓

育児休業(あるいは産前休業)開始日の前日から「1カ月毎」に24回(2年間)さかのぼった各月(=完全月)の中に、賃金支払いの基礎となった「日数」が11日以上、又は「時間数」が80時間以上ある月が12か月以上含まれているか?についての判定

が行われ、

右側の欄では・・・

休業開始時賃金月額の算定

↓

休業開始日直前から遡った「完全賃金月」6か月分の賃金支払い実績(*)をベースとした賃金支払い平均額の算定

(*)

賃金支払基礎日数が11日以上あり、かつ、賃金締切り期間が満1か月ある月(=完全賃金月)が6か月分となるまで遡り、完全賃金月以外の月は除外した上で、完全賃金月のみ6か月分を集計し、その1か月あたり平均額である「休業開始時賃金月額」を算定します

が行われます。

【左側欄:給付金支給要件を満たしているか?の判定】

休業「開始日」の前日から1か月毎に遡った「各期間(=完全月と呼ぶ)」の中に、「賃金支払いの基礎となった日数」が何日あるか?を記載します。

上記の表中では、11月5日が「休業開始日」、10月5日~11月4日が直近の「完全月」、9月5日~10月4日が、その前の「完全月」・・・といった具合になっています。

①

休業「開始日」の前日から1か月毎に遡った各期間=「完全月」は、賃金締切り期間とは異なります。

よって、各「完全月」毎に、賃金支払い基礎日数が何日含まれるか?を再確認したうえで日数を計上しなければなりません。(賃金算定時の基礎日数とは異なる場合がありますのでご注意下さい)

↓

完全月給制により、欠勤の有無にかかわらず、固定額として月給が支払われている会社の場合、賃金支払い基礎日数は暦日数(30日や31日)となるため、上記「完全月」と「賃金締切り期間」の賃金支払い基礎日数はほぼ同一となります。しかしながら、日給月給制等により、欠勤日数分の賃金控除を行っている会社(大部分の会社はこちら)の場合、「完全月」と「賃金締切り期間」の賃金支払い基礎日数は通常異なることとなりますので注意が必要です。

②賃金支払い基礎日数が11日以上となる欄が12か月分に達するまで記入します(最大24か月分まで記入し判定)

③賃金支払い基礎日数が11日未満であるが、時間数が80時間以上となっている「完全月」がある場合は、備考欄にそのことが分かるよう記載します。

なお、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、時間数が80時間以上あったとしても、日数が1か月に満たない期間は「完全月」として数えませんのでご注意下さい。(この場合、1か月未満の期間の日数が15日以上ある場合は、その期間を2分の1か月として数えます)

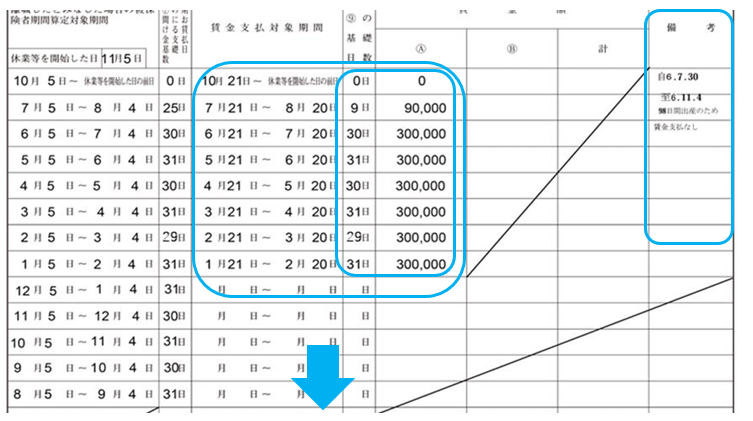

【右側欄:休業開始時賃金月額の算定】

この右側欄の記載方法は、先ほどの左側欄とは記載すべき日数の数え方が異なりますのでご注意下さい。

こちらには、休業「開始日」前日からみた直近の「賃金締切り日」から1か月毎に遡った、満1か月ある「賃金締切りの各期間(=完全賃金月と呼ぶ)」の中に、「賃金支払いの基礎となった日数」が何日あるか?および「実際に支払われた賃金の総額(雇用保険料の計算基礎となる総賃金額)」がいくらか?について記載します。

①まず、最上段に「直近の賃金締切り日翌日」から「休業開始日前日」までの期間における「賃金支払い基礎日数」と「実際に支払われた賃金総額」を記載します。

②続いて、2段目以降に満1か月毎に遡った、各「賃金締切り期間(=完全賃金月)」における「賃金支払い基礎日数」と「実際に支払われた賃金総額」を記載します。

↓

上記①②は、月次の賃金計算を行う際に算定した「賃金支払い基礎日数」をそのまま記載するだけです。

③上記②については、「賃金支払い基礎日数」が11日以上となる欄が6か月に達するまで記載します。

(最大24か月分まで記載)

なお、過去24カ月の間に「賃金支払い基礎日数」が11日以上ある月が6か月に満たない場合は、賃金支払い基礎となった時間数が80時間以上となった月を追加して記入します。(この場合は、備考欄にそのことが分かるよう明示します)

④育児休業開始日前日から遡った24カ月間の中に、産前産後休業等により賃金支払いの無かった期間が含まれる場合は、備考欄にその「期間」と、「賃金支払いが無かったこと」について記載しておきます。

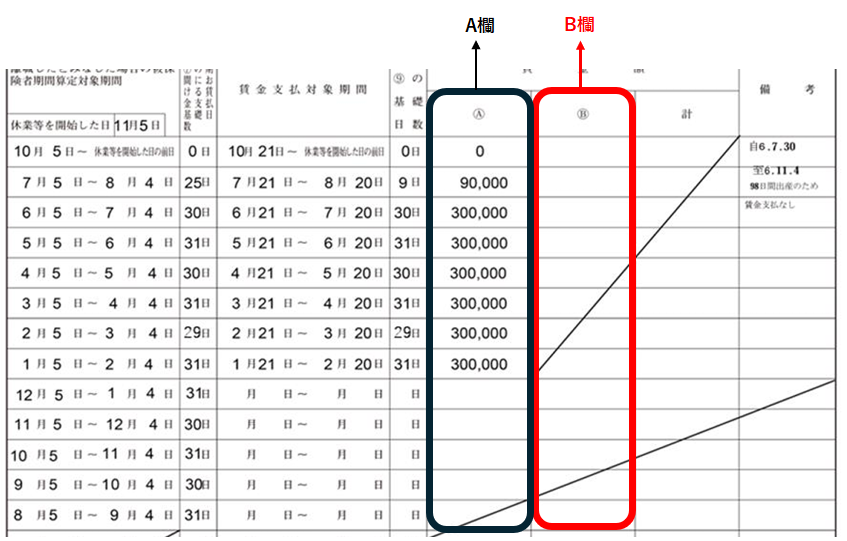

【時給制・日給制の賃金支払い額はⒷ欄に記載】

時給制および日給制により支払われた賃金額はB欄に記載します。

ただし、時給制・日給制であっても、月単位で支払われた「通勤交通費」や「家族手当」等の手当は、その総額をA欄に分けて記載します。

(この場合は、A欄とB欄の両方を使って記載することとなります)

【申請の際には確認書類の添付が必要】

申請の際には、賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等の確認書類添付(*)が必要となります。

(*)「確認書類の照合省略に係る申出」により、事前に管轄労働局の許可を受けた社会保険労務士が申請する場合は添付不要です。

すでに同一の子について給付金を受給済の場合

同一の子について、既に「出生時育児休業給付金」を受給済である場合、もしくは、育児休業を分割して取得した場合で、1回目の休業にかかる「育児休業給付金」を受給済である場合は、この証明書は既に提出済ですので、改めて申請する必要はありません。

休業開始時賃金月額証明書・受給資格確認票のみの前倒し申請も可能

通常、上記で解説した「雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書」「育児休業給付 受給資格確認票 兼(初回)給付金支給申請書」は、初回給付金申請時にまとめて提出します。

ただし・・・

賃金月額証明および受給資格確認のみを、初回給付金の申請を行う前に申請することも可能

となっています。

この場合は、本来は2回目以降の申請に用いる「育児休業給付金支給申請書」を提出し、初回給付金の支給を申請することとなります。(詳細は、後述の2回目以降の支給申請手続きをご参照下さい)

すでに休業開始時賃金月額証明書・受給資格確認票を提出済の場合

同一の子について、既に「出生時育児休業給付金」を受給済である場合、もしくは、育児休業を分割して取得する場合で、1回目の休業にかかる「育児休業給付金」を受給済である場合については、再度の「賃金月額証明」および「受給資格確認」手続きは不要となります。

ただし、この場合も・・・

初回「支給単位期間」分の申請を行う際には、通常どおり、2回目以降の申請時に用いる「育児休業給付金支給申請書」ではなく、「 育児休業給付受給資格確認票 兼(初回)給付金支給申請書 」を用いる必要があります

ので注意が必要です。

初回給付金の支給申請期限

初回分の育児休業給付金の支給申請期限は・・・

育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日

までとなります。

要件を満たせば、出生後休業支援給付金の上乗せ支給を同時申請できる

令和7年4月1日以降、子の出生直後において、夫婦ともに(夫は子の出生日翌日から8週間以内、妻は16週間以内に)14日以上の育児休業および出生時育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金として、育児休業給付金および出生時育児休業給付金に当初28日分までを上限として13%の上乗せ支給が行われることとなりました。

(配偶者が育児休業対象者でない場合等、特定の事情がある場合は、本人のみの育児休業取得でも支給されます)

こちらの制度を申請する場合は、上記で解説した「 育児休業給付受給資格確認票 兼(初回)給付金支給申請書 」を用い、一括して手続きを行うこととなります。

出生後休業支援給付金の申請方法については以下の記事をご参照下さい。

2回目以降の支給申請手続き

育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の記載方法

2回目以降の「支給単位期間」分について支給申請を行うと共に、該当する期間中の就労実績・賃金支払い実績等を報告します。

【ご注意!】

✅

初回支給申請を行う前に、受給資格確認の申請のみ先行して行った場合は、初回「支給単位期間」分の申請であっても、この書式を利用します。

初回支給申請(2支給単位期間分)を行った後、原則2カ月間が経過する毎に、2回目・3回目の順で(2支給単位期間毎に)申請を行っていきます。

育休取得者本人の希望がある場合は、1支給単位期間毎に申請していくことも可能です。

2回目以降の具体的な申請スケジュールは、申請先のハローワークが決定しますが、支給単位期間の考え方は初回支給単位期間の場合と原則同様となります。(前回支給単位期間終了日の翌日から前回支給単位期間終了日の1か月後応当日まで)

支給決定通知書に、次回申請期限が印字されてきますので、そちらを確認しておきましょう。

最終回を含む支給申請手続き

最終回となる支給単位期間分の支給申請についても、2回目以降の申請時と同じく「育児休業給付金支給申請書」を用いて申請を行います。

なお・・・

子が1歳となるまでの育児休業期間は、子の1歳誕生日前日まで

取得することができますが、

育児休業給付金は、1歳誕生日の前々日まで

が申請可能な(最長の)支給期間となりますので注意が必要です。

子の1歳誕生日前日を支給単位期間の末日として申請すると、訂正が必要となってしまいます。

なお、「最終支給単位期間」記載欄の左下にある「職場復帰年月日」の欄には、通常何も記載しません。

こちらの欄には、子の1歳(あるいは1歳6か月・2歳)誕生日よりも早く育児休業を終了することとなった場合にのみ、職場復帰日を記載します。

当初予定日よりも早く休業期間が終了した場合の育児休業給付金支給期間は?

当初予定よりも早く育児休業を終了した場合は、その終了日までしか育児休業給付金は支給されません)

育児休業給付金の支給期間中に退職した場合の取扱い(令和7年4月1日より変更あり)

従前、育児休業給付金の「支給単位期間(*)」中に退職した場合は、退職日の属する「支給単位期間」については支給が行われず、「1つ前の支給単位期間」までしか支給申請を行うことができない(ただし、退職日が「支給単位期間」の末日である場合のみ、退職日を含む「支給単位期間」分についても支給申請できる)ルールとなっていました。

(*)育児休業開始日~その翌月応当日前日までを初回期間とし、以後1カ月毎に区切った各期間

令和7年4月1日以降は、このルールが改定となり・・・

退職日の属する「支給単位期間」についても、退職日当日(=雇用保険被保険者資格喪失日の前日)まで育児休業給付金の支給申請をすることができるようになっています。

最終回となる支給単位期間中に就業した場合の取扱い

最終回となる支給単位期間は、1か月に満たない場合がほとんどです。

しかしながら、そのような場合であっても、就業した日数が10日あるいは80時間以下であれば支給対象期間として認められることとなっています。

ただし、最終回となる支給単位期間中には、終日に渡り育児休業を取得した日が1日以上(*)なければなりません。

(*)この「1日以上」には土日祝等の会社休日も含めることができます

育児休業を分割取得する場合の申請手続き

育児休業を分割取得する場合は、それぞれの休業期間に対し、ここまで解説してきた内容にしたがって、別々に育児休業給付金の申請を行うこととなります。

なお、分割2回目以降(*)の休業時に育児休業給付金の申請を行う際には、「育児休業給付受給資格確認票」ならびに「雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書」を再作成する必要はありません。(初回休業時の育児休業給付金申請時に提出済であるため)

(*)やむを得ない事由により3回目の休業をする場合も含みます

ただし、2回目以降の休業であっても、その初回給付金申請時に用いる書式は「育児休業給付受給資格確認票 兼 (初回)給付金支給申請書」を利用して申請しなければなりませんので注意が必要です。 (受給資格確認欄・賃金月額証明欄を記載する必要はありません)

ちなみに、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得済であり、出生時育児休業給付金を受給済である場合も、その後同一の子について育児休業を取得し、改めて育児休業給付金を申請する際には、上記と同様、「育児休業給付受給資格確認票」ならびに「雇用保険被保険者 休業開始時 賃金月額証明書」を再作成する必要はありません。(出生時育児休業給付金の申請時に提出済であるため)

育児休業給付金の支給期間を延長する場合

令和7年4月1日より、1歳(あるいは1歳6か月)以降、保育所等に入れなかった場合の育児休業給付金 支給期間延長時の手続き方法が厳格化されています。

育児休業給付金の支給期間を延長する場合の手続き方法については、以下の記事をご参照下さい。

合併等で育休期間中の従業員が転籍あるいは再雇用となる場合の育児休業給付金申請方法

近年は、企業規模の大小を問わず、M&A等による会社合併手続きが頻繁に行われるようになりました。

それに付随して、育児休業期間中の従業員が転籍あるいは再雇用となるようなケースも増えてきています。

この場合の事務手続き方法については、以下の記事をご参照下さい。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

②.png)