この記事では、令和4年10月1日より制度運用が開始された出生時育児休業(産後パパ育休)の内容について、分かりやすく解説しています。

はじめに

令和4年10月1日より、男性労働者の子育て参画を支援すべく「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」がスタートしました。

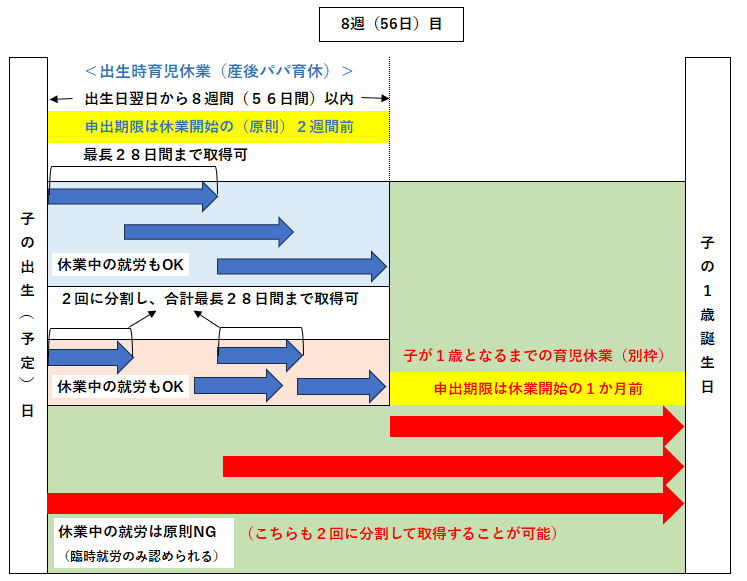

この制度が開始されたことにより、男性労働者(特別養子縁組里親の場合は女性も可)は、子の出生後8週間以内に、最大28日間、通常の育児休業とは別枠で休業できるようになり、出産後の育児参画がしやすくなりました。

また、この休業は合計28日以内であれば2回に分割して取得でき、休業期間中の一時就業も認められる等、男性労働者にとって、使い勝手のよい休業制度となっています。

しかしながら、その一方で、より制度内容が複雑化した点は否めません。

この法制度は、企業規模の大小を問わず適用されますので、中小零細企業であろうとも、労務担当者の方は、しっかりとその内容を把握しておかなければなりません。

この記事が、是非とも業務多忙な労務担当者の方々のお役立てば幸いかと存じます。

それでは、出生時育児休業制度の概要から見ていきましょう。

通常の「育児休業」制度についてもお調べになりたい方は、以下のブログをご参照下さい。

この記事では、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に支給される「出生時育児休業給付金」についての解説は一部を除き行っておりません。

出生時育児休業給付金の内容について知りたい方は以下の記事をご参照下さい。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

出生時育児休業制度のしくみ

通常の育児休業とは別枠で2回に分割して利用できる

「出生時育児休業制度」は・・・

従前からある、子が1歳となるまでの「育児休業」とは別枠の制度

となっています。

また、この制度は・・・

2回に分割して取得することが可能

となっています。

もちろん分割せず、1回のみで取得することもできます。

子の出生後8週間以内に限り、最長28日間取得することができる

なお、この制度を利用できる期間と利用可能な日数は・・・

子の出生日後8週間(56日間)以内に限り、最長28日間

までとされています。

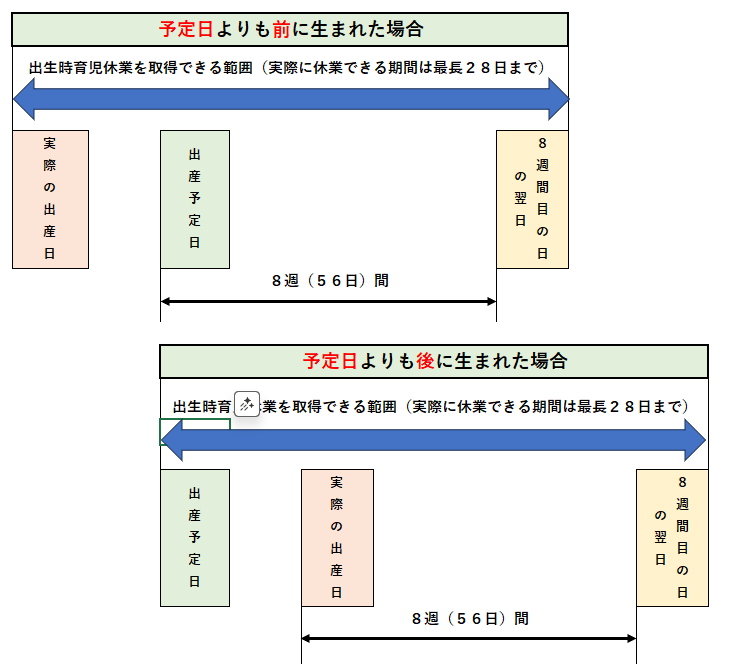

ここでいう、子の出生後8週間とは・・・

- 出産予定日より前に出生した場合は、「実際の出生日当日」~「出産予定日当日から数えて8週間目の日の翌日」までの期間

- 出産予定日より後に出生した場合は、「出産予定日当日」~「実際の出産日当日から数えて8週間目の日の翌日」までの期間

を指します。

子の出生後、8週間を超えて休業したい場合は?

なお、子の出生後、8週間を超えて休業したい場合は・・・

出生後8週間の内、28日間は「出生時育児休業」+ それ以降は通常の「育児休業」を連続して取得する方法

最初から通常の「育児休業」を取得する方法

のいずれの方法でも休業することができます。

後述しますが、「出生時育児休業」については、申出期限が2週間前まで(通常の「育児休業」は1カ月前まで)へと短縮され、労働者側にとっては取得しやすくなっており、休業期間中の就労も一定条件のもと認められているため、あえて、出生時育児休業と通常の育児休業を組み合わせて取得した方が、休業する労働者にとって使い勝手がよい場合があります。

出生時育児休業と育児休業を2回ずつ計4回に分割することもできる

令和4年10月1日以降は、通常の「育児休業」についても2回に分割して取得できるようになりました。

よって、「出生時育児休業」を2回に分割して取得した後であっても、通常の「育児休業」は、子の1歳誕生日前日までの間であれば、更に2回に分割して取得することができますので、男性労働者は、合計最大4回まで分割して休業することが可能となっています。

出生時育児休業の取得対象となる労働者

「出生時育児休業」は、妻の出産後、夫が子育て参画しやすくすることを想定して作られた制度ですので、原則、男性労働者のみが取得できます。

(ただし、特別養子縁組里親である場合は女性労働者も取得できます)

出生時育児休業を取得できない労働者

以下の労働者は出生時育児休業を取得できません。

日雇労働者

産婦で産後休業を取得できる女性労働者

有期雇用で「子の出生日」又は「出産予定日」の遅い方から起算して「8週間を経過する日」の翌日から「6か月を経過する日」までに契約満了することが明らかな労働者

労使協定により対象外とされた労働者

上記に加え、会社代表者や会社役員、自営業者など労働者でない場合も取得対象外となります。(雇用保険に加入している使用人兼務役員など、労働者性が認められる会社役員は対象者となります)

労使協定により対象外とすることができる労働者

事業主は、「労使協定」を締結することにより・・・

・入社1年未満の労働者

・出生時育児休業の申出日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

を、出生時育児休業の対象から除外することができます。

出生時育児休業の対象から除外する場合の労使協定例

第〇条(出生時育児休業の適用から除外する労働者)

次に該当する労働者に対しては、出生時育児休業制度を適用しない。

・入社1年未満の労働者

・出生時育児休業の申出日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

出生時育児休業の申出は原則2週間前まで

通常の「育児休業」申出は、休業開始日の1カ月前までに行うこととされていますが、「出生時育児休業」については2週間前までに申出すればよいこととなっています。

このため、会社側にとっては「申出を受けてから休業開始となるまでの期間」が短く、慌ただしくなるかもしれません。

よって、配偶者の妊娠・出産について報告を受けた場合は、ただちに育児休業取得の意向確認を行っておくことが重要といえます。

(このことは法改正により、令和4年4月1日以降、義務化されています)

ただし、この2週間前の申出ルールには、申出期限を1カ月前まで延長できる事業主への特例措置があります。

事業主は、以下に定める「雇用環境整備に関する措置」を全て実施し「労使協定を締結」した場合にこの措置を適用することができます。

申出期限を1か月前まで延長する場合に必要な雇用環境整備措置の内容

事業主が出生時育児休業の申出期限を延長するためには、以下1~3全ての措置を実施した上で、労使協定を締結しなければなりません。

(1)

「育児休業」について、以下の中から2つ以上の措置を実施しなければなりません。

① 従業員に対して研修を行うこと

② 相談体制を整備すること

③ 社内における事例を収集した上で、従業員に対し情報提供を行うこと

④ 制度内容とともに育児休業取得促進に関する方針を従業員に対して周知すること

⑤ 育児休業の取得が円滑に行われるよう「業務配分または人員配置について必要な措置」を実施すること

なお、上記⑤「業務配分または人員配置について必要な措置」とは、以下の基準に従って実施された措置のことを指します。

■

育児休業を取得した労働者の業務を単に周囲の他の労働者に引き継いだだけでは「業務配分または人員配置について必要な措置」を実施したことにはなりません。

■

休業した労働者のピンチヒッターとなる業務代替者の負担が過大とならないように配慮し、調整を行った上で「業務配分または人員配置」を実施する必要があります。

ただし、たまたま周囲に手すきの労働者がおり、業務の配分を検討した結果、単に引き継ぎを行うことのみで対応できる場合は特段の配慮・調整を行っていなくても、必要な措置を実施したものとみなします。

(2)

育児休業の年間取得率など「数値で測ることができる定量的な目標」を定め、周知しなければなりません。

(3)

配偶者の妊娠・出産について報告を受けた場合に、育児休業申出にかかる「意向確認」を実施し、さらに「意向聴取(その意向を把握するための取組)」をしなければなりません。

(3)は少し分かりにくいので補足説明致しますと・・・

育児休業を取得するのか?しないのか?の「質問」をした上で、その「回答」をしっかり確認しなければならない

ということです。

なぜこのような取組が措置内容として掲げられているかというと・・・

法改正により、令和4年4月1日から施行された、妊娠・出産の申出をした労働者に対する育児休業等取得の「意向確認」義務には、その「意向を把握するための取組」は含まれていない

つまり、その意向の有無について「質問」する義務はあるが、「回答」を得て把握するまでの義務はないことが背景にあります。

よって、この「意向確認」よりも更に厳格な対応である「意向聴取」をすることが、措置内容の1つとして掲げられているということです。

なお、令和7年10月1日より、配偶者の妊娠・出産について報告を受けた場合には、「両立支援制度等の利用期間」について、その意向聴取(意向を把握するための取組)をすることが義務化されることとなりました。

この「両立支援制度等の利用期間」には、育児休業および出生時育児休業の利用期間も含まれることとなりますので、育児休業申出にかかる「意向確認」を実施し、さらに意向聴取(その意向を把握するための取組)まで行うべきとした措置は、令和7年10月1日以降、実質的に全ての事業主が守らなければならない義務となっています。

申出期限に遅れた場合

それでは、定められた申出期限に遅れて出生時育児休業の申出をした場合はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、仮に申出が遅れた場合も、事業主側が了承すれば、実務上は特に問題とはなりません(*)。

(*)

申出のあった休業に対し「両立支援等助成金」を申請する場合は、就業規則(育児休業規程を含む)に定められた申出期限通りに休業していることが支給要件となりますので注意が必要です

ただし、上記の期限までに申出がなかった場合、事業主は・・・

実際に申出のあった日の翌日から「申出が遅れた日数の範囲内」で、後にずらして開始日を指定することができる

ことになっています。

この定めには、休業期間中の業務代替を計画しなければならない事業主側の都合が考慮されています。

分割取得する場合も申出は同時に行わなければならない

次に申出方法についてです。

「出生時育児休業」を2回に分割して取得する場合は・・・

1回目開始日の申出期限までに、1回目と2回目のスケジュールを両方とも申出しなければならない

ことになっています。

また・・・

1回目の申出時に、2回目の申出がなかった場合、事業主は、後日2回目の申出があったとしても、その申出を断ることができます。

ここは、非常に重要なポイントですので、しっかり押さえておきましょう。

ちなみに、通常の「育児休業」についても、令和4年10月1日より、2回に分割して取得することが可能となりましたが、こちらについては今まで通り・・・

各休業期間について、それぞれ休業開始日の1カ月前までに申出する

こととなっていますので、その違いに注意して下さい。

令和4年9月末でパパ休暇の制度は廃止された

令和4年9月末まで、「育児休業」は分割取得が認められておらず、子1人につき原則1回のみ取得できるルールとなっていました。

このため、夫である男性労働者は、最もニーズの大きい「妻の出産直後」に短期間の育児休業を取得してしまうと、以降の再取得ができないという問題がありました。

そこで、「妻の出産後8週間以内に完結する育児休業」を取得した場合に限り、「1回目の取得とはみなさない」特別ルールを適用し、育児休業の再取得を認めることで、夫による柔軟な育児参画が可能となるよう支援してきました。(この休暇のことを「パパ休暇」と呼んできました)

この制度は、令和4年10月1日以降、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が新設されたことにより廃止されました。

なお、新設された出生時育児休業(産後パパ育休)制度は、子の出生後8週間以内に限り、通常の育児休業とは別枠で取得できる制度であるため、廃止となる「パパ休暇」の果たしていた役割は、新設された出生時育児休業制度へそのまま引き継がれた形となっています。

出生時育児休業期間中は一定条件のもと あらかじめ計画して就業することができる

今まで育児介護休業法では、「育児休業」期間中に就業することを想定しておらず、臨時的・一時的に就業した場合のみ認めることとしてきましたが、「出生時育児休業」期間中については、労使協定を締結しておくことを前提に、「一定条件」のもと、あらかじめ計画して就業することが認められることとなりました。

ここでいう「一定条件」は以下の通りとなっています。

・就業できる上限日数は、休業期間中の総所定労働日数の半分までとすること

・休業開始日、休業終了日に就業する場合は、所定労働時間未満の範囲内で就業すること

・所定労働時間の範囲内で就業し、時間外労働は行わないこと

なお、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業条件について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。

出生時育児休業期間中は、一定条件を満たした場合に社会保険料免除となる

令和4年10月1日以前は、育児休業期間中の社会保険料(健康・介護・厚生年金の各保険料)免除期間は・・・

「育児休業を開始した月」~「育児休業終了日の翌日が属する月」の前月まで

とのみ定められてきました。

よって、開始日と終了日が同一月内にある短期間の育児休業を取得した場合は、終了日が月末日である場合を除いて、本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料の免除を受けることができないこととなっていました。

しかしながら、令和4年10月1日以降、「出生時育児休業」制度がスタートすると同時に・・・

休業開始日と終了日が同一月内にある場合は、月末日に休業していなくても、14日以上休業していれば社会保険料を免除とする

ルールが追加されています。

なお、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保険料免除について詳しくお調べになりたい方は、以下の記事をご参照下さい。

まとめ

今回は「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」について解説してきました。

気を付けておくべきポイントがたくさんありますので、手続きを進める際には、また再読し、ぜひこの記事を活用していただければと思います。

■当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)

- 最新の産休・育休制度情報収集

- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様

- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様

- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

あわせて、当事務所では、小規模企業の産休・育休をバックアップすべく・・・

育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】を行っております。

(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

◆育休推進企業に向けては、育休関連経費を大幅に上回る助成金制度が準備されています。

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金申請代行まで個別にサポート致します。

分かりやすい完全成果報酬制!

✅ 受給時のみ〔受給額×30%+消費税〕をお支払いいただきます。

✅ 申請要件となる育児介護休業規程等の改定作業も成果報酬の枠内でサポート!手付金等、その他の費用は一切かかりません!

✅ 税理士・同業社労士先生等からのご紹介(外注)案件にも対応致します。(顧問先様とスポット契約させていただきます)

まずは、助成金利用が可能か?無料診断も行っております!

メールで気軽に無料診断!

◆当事務所は産休・育休および介護休業関連に特化した専門事務所です!

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました。

企業実務2025年2月号に寄稿しました。

2025年4月「@Living」の取材に協力しました。

2025年9月「読売新聞オンライン」の取材に協力しました。

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

まずは、助成金利用が可能か?無料診断を行っております!

メールで気軽に無料診断!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。

欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。

②.png)